标题:《Science》一周要闻速览2016年7月22日

《Science》一周要闻速览2016年7月22日

古代粪便的研究提供了丝路上疾病传播的最早证据

在中国西北的沙漠附近所发现的古代厕所,揭示了两千年前第一个经由旅人在这条幅员广大的丝路路线上传播感染疾病的考古证据。 剑桥的研究人员叶惠媛博士以及皮尔斯米契尔博士透过显微镜研究了古代丝路上驿站厕所出土的"个人卫生棒(古人如厕後所使用之卫生用品)"上残留的粪便。该驿站厕所位於包括了塔克拉玛干沙漠的塔里木盆地之东侧,年代为公元前111年(汉朝)到公元後109年。

他们从中发现了四种寄生虫的虫卵,包括了蛔虫丶鞭虫丶绦虫以及中华支睾吸虫(又称肝吸虫)。

中华支睾吸虫是一种会造成腹痛丶腹泻丶黄疸丶甚至造成肝癌的寄生虫。它的生活史需要透过水泽且潮湿的淡水水域环境来完成。悬泉置驿站的地点位於塔里木盆地的东侧,该盆地包括了远近驰名的塔克拉玛干沙漠。而这个乾燥的地区并不属於中华支睾吸虫的流行疫区。

事实上,根据现在中华支睾吸虫的疫区地理分布调查显示,距离这个位於敦煌的古驿站厕所最近的疫区有一千五百公里之遥,而中华支睾吸虫又在广东省最为常见,而有些广东地区到敦煌的距离则为两千公里远。

来自剑桥大学考古与人类学系生物人类学部门的研究员则推测,应该是当时感染此疾病的旅人进行了一趟很远的旅程,将疾病从疫区带到敦煌。这个发现是截至目前为止,在丝路上所发现第一个可信的丶并且因长距离移动所致造成感染疾病传播的证据。

这个发现今天刊登於国际期刊《科技考古: 报告》上。

身为该文章作者之一的研究员叶惠媛博士说: 『当我第一次在显微镜下看到这个中华支睾吸虫虫卵的时候,我就知道我们将会有非常重大的发现。我們的研究成果是第一个藉由考古数据证明感染疾病的旅人將疾病传播到絲路上』。

丝路,又称丝绸之路,於中国汉朝时变得很活耀,其连接了东亚丶中东以及地中海区域之间往来的商人丶探险家丶军队以及外交使节等。

过去有研究人员认为像腺鼠疫丶炭疽病以及麻疯病这类的感染疾病可能是藉由古代旅人经由这条传奇的贸易之路传播,因为相似的病株同样在中国与欧洲皆有发现。

这项研究的资深研究人员皮尔斯米契尔博士则说: 『截至目前为止,都还没有其他确切的证据足以说明这条主要的传统丝路是造成感染疾病传播的路径。因为中国与欧洲的传染疾病,大可藉由其他方向传播,透过从南方到印度或者从北方到俄罗斯与外蒙古。』

剑桥的研究团队与当年发掘悬泉置驿站遗址的中国甘肃省文物考古研究所毛瑞林主任以及王辉所长共同合作此项科研。

悬泉置驿站在汉代期间是一个位於传统丝路上主要的大型驿站。对旅人与官员而言,它是一个相当重要的中途站,因为它提供了换马丶食宿以及传送书信的重要功能。当年发掘这个古驿站厕所时,中国考古团队在其中发现了这些一端包裹着布的古代个人卫生棒。

皮尔斯米契尔博士又再补充说:『在这个厕所内发现的中华支睾吸虫虫卵说明了当时有人从该寄生虫疫区,也就是潮湿的淡水水域来到了这个驿站。这提供了丝路确实扮演古时候感染疾病传播路径的证据』。

人和野生动物互惠关系的甜蜜实例

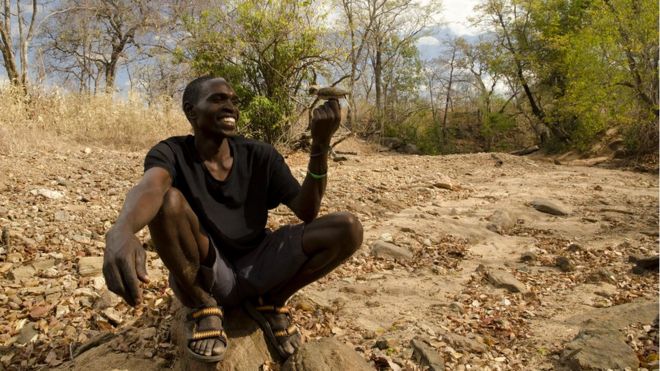

在一则《政策论坛》中,Neil 莫桑比克的蜂蜜采集者会呼唤鸟类,并希望他们长羽毛的伙伴能引领他们到有蜂蜜的地方,一项新的研究证实,这些鸟真的能识别这些特别的呼唤并对呼唤作出回应。这些结果揭示了鸟类如何做到将特定的含义与人类要求合作的呼唤声联系起来,这代表了人类和野生动物间罕见的互利共生案例。黑喉响蜜鴷(Indicator indicator)是一种鸟,它以为人类做蜂蜜向导而著称——它们会在树间飞来飞去,指示蜂巢在树上的隐藏之处。这种鸟不能依靠自己的力量破开蜂巢,从而享用到其内的蜂蜡,但当人类收获蜂巢并获得蜂蜜时,人会将蜂蜡留下,蜂蜡对黑喉响蜜鴷来说是一种美味佳肴。在莫桑比克,Yao部落的人会用一种独特的叫声引来黑喉响蜜鴷为其做蜂蜜向导,他们会发出响亮的颤音,紧接着是哼声(请听音频)。Claire Spottiswoode和同事采访了20位会发出该叫声的Yao人,他们都说是从他们的父辈那里学会这种叫声的,它是吸引蜂蜜向导的最好方式。为了证实这种互惠关系的效用以及该叫声本身的效果,研究人员跟随在这些蜂蜜采集者的后面。他们发现,75%的有鸟类向导的寻找蜂蜜的活动会让人类至少成功地发现一个蜂巢。接着,为了测试这些蜂蜜向导是否将特定意义(即合作能得到更高回报)与特别叫声进行关联,他们对这种叫声和2种"对照"声音做了录音。接着,一位本文的作者和2名当地的蜂蜜采集者在15分钟的间隔期中一边走一边每7秒钟回放这3种提示声音中的一种。当采集蜂蜜者向鸟儿们发出蜂蜜向导的呼唤时,这种叫声会带来54%的发现蜂巢的机率,而每种对照叫声只会有17%的机率——呼唤蜂蜜向导的声音带来了比其它声音高出三倍的找到蜂巢的机会。

Article #13:"Reciprocal signaling in honeyguide-human mutualism," by C.N. Spottiswoode at University of Cambridge in Cambridge, UK; C.N. Spottiswoode at University of Cape Town in Rondebosch, South Africa; K.S. Begg; C.M. Begg at Niassa Carnivore Project in Rondebosch, South Africa.

水模型中的一个缺失环节

新的研究表明,一个在地球系统模型中大体被忽略的过程可能比科学家们过去认为的更能影响大规模的土壤蒸发和植物蒸腾,这有助于量化全球的水循环。这些结果为目前无法确认复杂水循环相互作用的方法提供了线索。蒸发蒸腾量(ET)是土壤蒸发(E)和植物蒸腾(T)的总和,它代表了地球水循环的一个关键部分。然而,因为T取决于植物的过程,而E依赖于浅表土壤的湿度,因此这两种过程对物理驱动因子会做出不同反应。最近,科学家们就T和E如何受到各种变量(包括一个在现有水模型中未被掌握的变量)的独特影响进行了辩论:通过地表下的水向河流或其它排放水体的运动(也被称作横向地下水流动)。Reed Maxwell和Laura Condon在此利用了一个将地下水和地表水流动偶联来模拟具有和没有横向地下水流动时的水通量模型,研究涵盖了北美大陆大河流域中的大部分。在一年中,科研人员每小时会运行一次他们的模型模拟。他们的模拟揭示,横向地下水为蒸腾提供了一个独特的关键性额外水源。实际上,在某些情况中,它引起的蒸腾比土壤蒸发要多30倍以上。研究人员提出,能接触较深层水的植物令它们能在浅层土壤干燥时从深部汲水。这项研究的结果强调了在地球系统模型中纳入横向地下水(尤其是当地下水位变化变得更常见时)的重要性。

Article #10:"Connections between groundwater flow and transpiration partitioning ," by R.M. Maxwell at Colorado School of Mines in Golden, CO; L.E. Condon at Syracuse University in Syracuse, NY.

有益菌与其人科宿主一同演化

项新的研究提示,现代人和猿类并非简单地从环境中得到其肠道细菌,这些细菌在人科动物体内与宿主共同演化了数百万年之久,它们帮助塑造了我们的免疫系统。这些结果为了解我们与我们体内微生物间组成独特共生关系的演化过程研究做好了准备。生活在我们肠道内的细菌是如何到达肠道的仍然不为人知。科学家们尤其不清楚在影响肠道微生物组成中共生现象起着什么作用。为了对这一问题提供更多线索,Andrew Moeller等人在此研发了一种旨在比较粪便样本中快速演化细菌基因序列的方法,他们将这种方法应用于坦桑尼亚的黑猩猩、刚果民主共和国的倭黑猩猩、喀麦隆的大猩猩以及美国人的样本。这让他们能比较数个细菌世系的族谱,并最终发现,它们与其宿主的演化模式密切吻合。更重要的是,研究人员发现,某个宿主独特的细菌种类很少会转移到其它宿主体内。这表明,细菌以独特方式随着宿主演化,生活在当今人类体内的肠道细菌是祖先细菌共生体的后代。

Article #11:"Cospeciation of gut microbiota with hominids ," by A.H. Moeller; H. Ochman at University of Texas at Austin in Austin, TX; A.H. Moeller at University of California – Berkeley in Berkeley, CA; A. Caro-Quintero at Corpoicá C.I Tibaitata, Santa Fe de Bogotá in Bogotá, Colombia; D. Mjungu at Gombe Stream Research Center in Kigoma, Tanzania; A.V. Georgiev at Northwestern University in Chicago, IL; A.V. Georgiev at Harvard University in Cambridge, MA; E.V. Lonsdorf at Franklin and Marshall College in Lancaster, PA; M.N. Muller at University of New Mexico in Albuquerque, NM; A.E. Pusey at Duke University in Durham, NC; M. Peeters at University of Montpellier in Montpellier, France; B.H. Hahn at University of Pennsylvania in Philadelphia, PA.

摘自:Science中文网

原文链接:http://www.sciencemagchina.cn/highlights160722.aspx